熱議!AI賦能醫療,知醫邦ChatiSS查體大模型面世

在2025年全國重要會議剛剛閉幕之際,中醫藥學與人工智能技術的深度融合成為醫藥衛生界聚焦的熱議話題。多位代表圍繞這一跨界領域建言獻策,展現出傳統醫學現代化轉型的積極態勢。

作為產學研結合的典型案例,武漢知醫邦醫院中醫科早已深耕引入中醫AI多年,自主研發的ChatiSS查體?智能輔助診療系統,并第一時間接入了DeepSeek,在線上線下實踐AI與中醫的融合,吸引眾多民眾專家前來體驗,其精準的診斷結果令人驚嘆。

ChatiSS查體大模型一經亮相吸引大批體驗者

AI舌診:精準高效,患者直呼“神奇”

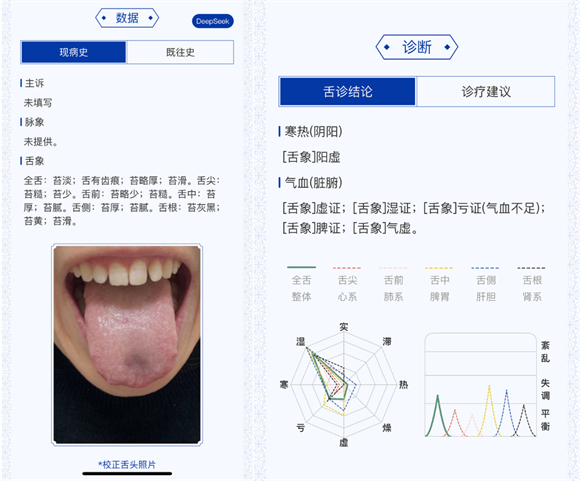

36歲的李女士近日在體驗“知醫APP”的ChatiSS系統時,感受到了AI舌診的神奇之處。她僅需簡單拍攝舌面照片,短短10秒后,系統就生成了一份詳細的電子病案。

李女士的電子病案

舌診結果顯示:“苔淡,舌有齒痕”,舌診結論為“陽虛、濕證、氣虛、虧證”,病性病因指向“脾陽虛證;脾氣虛證”。

現場醫生對AI診斷結果進行解讀:脾陽虛證會導致倦怠乏力沒精神,由于水液代謝失常,體內濕氣加重,進而出現皮膚干燥、口干卻不想喝水的癥狀。李女士激動地回應:“確實如此。”醫生進一步解釋,脾胃是后天之本,居中間,是氣機升降出入的必經之路,脾胃虛寒,一方面濕郁化火,另一方面可能引發心腎不交,心火不降,氣血瘀滯,所以出現“舌邊尖紅,苔微黃”,會有貌似“上火”的表現,比如煩躁;但這不是實火,而是“陽虛生陰火”,這種火不能用涼藥,而應采用溫通之法,吃點溫陽的藥,把陽氣補上來,陰陽平衡了,身體癥狀也就消失了。

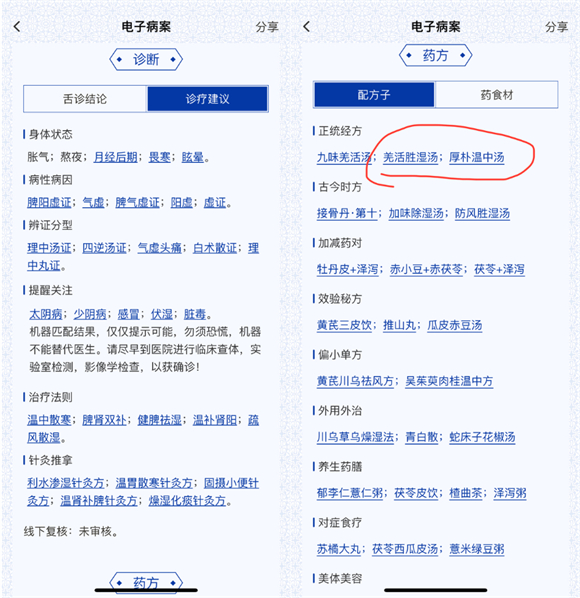

李女士的電子病案

系統在治療法則一欄寫著“溫中散寒;脾腎雙補;健脾祛濕;溫補腎陽;疏風祛濕”,推薦的羌活勝濕湯、厚樸溫中湯,都是祛濕溫陽的方劑。醫生看過之后表示具有較高的參考價值,可以服用。

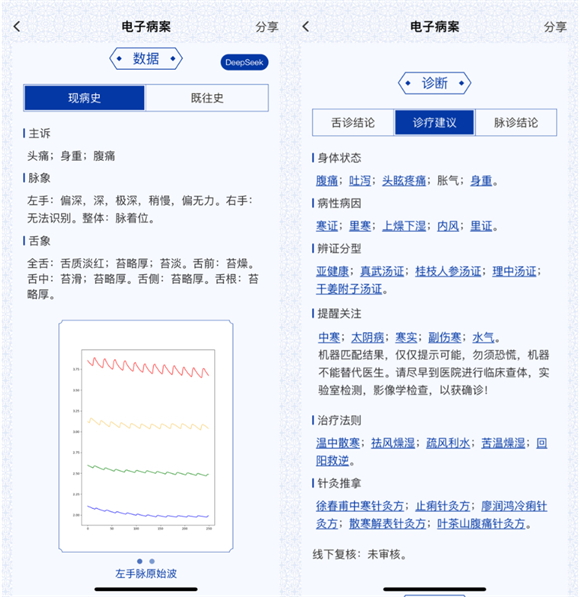

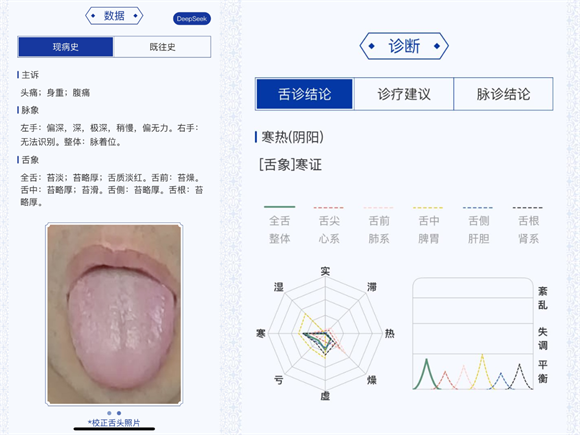

AI脈診:客觀明了,把脈人人都行

49歲的張先生則是被AI脈診吸引而來。當智能脈象儀檢測出他左手脈偏深無力時,系統結合舌象給出“寒證;里寒”的判斷,建議診療原則為溫中散寒。

張先生的電子病案

現場醫生解讀AI結果時表示,脈深就是沉脈,慢就是遲脈,沉主里證,遲主寒證,無力就是氣虛,所以整體是里虛寒證;舌象顯示白厚苔,結合脈象可確定為寒濕困脾,脾陽虛證。寒濕一重會使人感覺身體沉重,就像穿著濕棉衣挪不動一樣的;寒則凝,就會堵,不通就會痛,所以會各種痛。王先生恍然大悟:“原來我經常肚子疼,喝涼水就會加重,是這個原因呀。”

張先生的電子病案

AI與中醫智慧融合:誰用誰知道

現場眾多體驗者在嘗試后,都贊不絕口。“剛開始擔心機器看病不靠譜,現在我自己反倒成‘AI中醫粉’了。”因長期失眠前來復診的趙女士笑著展示手機里積累的舌象監測記錄,她表示,自己每天早晨用知醫APP拍舌象,能自動生成診療建議。更妙的是,知醫APP還接入DeepSeek,會對結果做進一步解讀,一鍵操作,結果清晰易懂,“比老中醫說的還清楚!軟件里還有不少中醫小知識,我閑著就學一點,現在看舌象也能看出點門道了。有了知醫APP,相當于多了一個手機醫生,自己的健康自己就能做主。”

隨著社會各界對中醫AI融合發展的高度關注,像知醫邦ChatiSS查體大模型這樣的創新應用,正逐步改變著人們對傳統中醫診療的認知,為提升醫療服務水平與效率帶來新的可能,有望在未來得到更廣泛的推廣與應用。